и¶ізҗғпјҢиҝҷйЎ№жұҮиҒҡжҝҖжғ…дёҺиҚЈиҖҖзҡ„иҝҗеҠЁпјҢеӯ•иӮІеҮәж— ж•°дј еҘҮзҗғжҳҹпјҢд№ҹиЎҚз”ҹеҮәдё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„ж–ҮеҢ–зҺ°иұЎгҖӮе…¶дёӯпјҢвҖңй»‘з§°вҖқвҖ”вҖ”еҚіеёҰжңүи°ғдҫғгҖҒи®ҪеҲәз”ҡиҮіиҙ¬д№үиүІеҪ©зҡ„зҗғжҳҹз»°еҸ·пјҢжҲҗдёәзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёӯжһҒе…·дәүи®®еҸҲе……ж»Ўеј еҠӣзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮд»ҺвҖңжў…еӣ§вҖқвҖңCзҪ—еҗ№вҖқвҖңеҶ…й¬јвҖқвҖңе·ҙзҘһвҖқзӯүз§°еҸ·пјҢеҲ°зӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠжөҒиЎҢзҡ„вҖңй»‘жў—вҖқпјҢиҝҷдәӣз»°еҸ·зҡ„жөҒиЎҢдёҚд»…д»…жҳҜиҜӯиЁҖжёёжҲҸпјҢжӣҙжҠҳе°„еҮәзҗғиҝ·жғ…ж„ҹзҡ„еӨҚжқӮжҖ§гҖҒеӘ’дҪ“дј ж’ӯзҡ„ж”ҫеӨ§ж•Ҳеә”д»ҘеҸҠдҪ“иӮІж–ҮеҢ–дёӯеҜ№вҖңиӢұйӣ„дёҺеҸҚиӢұйӣ„вҖқзҡ„е…ұеҗҢе»әжһ„гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўж·ұе…ҘжҺўи®Ёи¶ізҗғзҗғжҳҹй»‘з§°иғҢеҗҺзҡ„ж•…дәӢдёҺж–ҮеҢ–йҖ»иҫ‘пјҡе…¶дёҖпјҢд»Һзҗғиҝ·еҝғзҗҶеҮәеҸ‘пјҢеҲҶжһҗй»‘з§°дә§з”ҹзҡ„жғ…з»Әж №жәҗпјӣе…¶дәҢпјҢд»ҺеӘ’дҪ“дёҺзҪ‘з»ңж–ҮеҢ–и§Ҷи§’пјҢеү–жһҗй»‘з§°еҰӮдҪ•иў«ж”ҫеӨ§дёҺдј ж’ӯпјӣе…¶дёүпјҢд»ҺзӨҫдјҡдёҺж–ҮеҢ–зҡ„й•ңеғҸе…ізі»пјҢжҺўи®Ёй»‘з§°иғҢеҗҺзҡ„д»·еҖји§ӮжҠ•е°„пјӣе…¶еӣӣпјҢд»ҺзҗғжҳҹдёӘдәәеҪўиұЎдёҺеә”еҜ№зӯ–з•ҘпјҢи§Јжһҗ他们еҰӮдҪ•еңЁй»‘з§°дёӯйҮҚеЎ‘иҮӘжҲ‘гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷеӣӣдёӘз»ҙеәҰзҡ„з»ҶиҮҙи§ЈиҜ»пјҢжң¬ж–Үж—ЁеңЁжҸӯзӨәи¶ізҗғй»‘з§°зҺ°иұЎдёҚд»…жҳҜзҪ‘з»ңжҲҸи°‘пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚйӣҶдҪ“еҸҷдәӢзҡ„ж–ҮеҢ–иЎЁиҫҫпјҢе®ғж—ўжҳ з…§дәҶдәә们еҜ№еҒ¶еғҸзҡ„еӨҚжқӮжңҹеҫ…пјҢд№ҹеҸҚжҳ дәҶеҪ“д»ЈдҪ“иӮІиҜқиҜӯзҡ„жқғеҠӣз»“жһ„дёҺжғ…ж„ҹеј еҠӣгҖӮ

1гҖҒзҗғиҝ·жғ…з»ӘдёҺи®ӨеҗҢпјҡй»‘з§°зҡ„еҝғзҗҶж №жәҗ

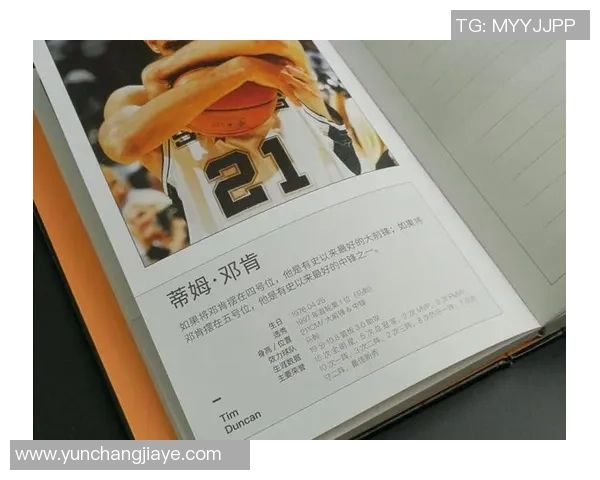

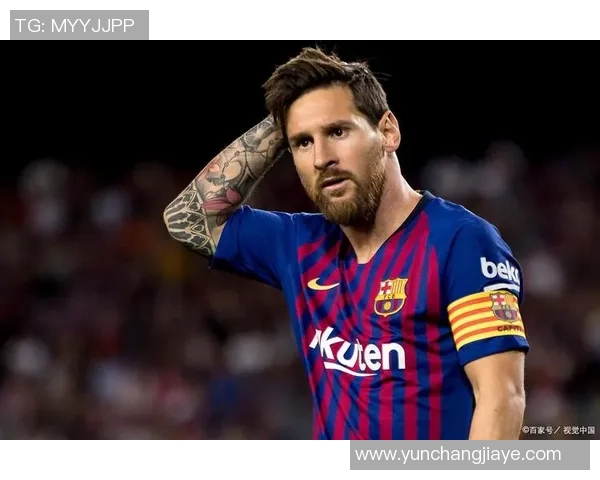

й»‘з§°зҡ„иҜһз”ҹеҫҖеҫҖжәҗиҮӘзҗғиҝ·жғ…з»Әзҡ„е®Јжі„дёҺиә«д»Ҫзҡ„иЎЁиҫҫгҖӮеңЁи¶ізҗғиҝҷйЎ№жһҒе…·жғ…ж„ҹжҠ•е…Ҙзҡ„иҝҗеҠЁдёӯпјҢзҗғиҝ·дёҺзҗғжҳҹд№Ӣй—ҙеҪўжҲҗдәҶејәзғҲзҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰгҖӮеҪ“еҝғдёӯзҡ„еҒ¶еғҸжңӘиғҪиҫҫеҲ°йў„жңҹпјҢжҲ–з«һдәүеҜ№жүӢеҙӣиө·ж—¶пјҢзҗғиҝ·дјҡйҖҡиҝҮвҖңй»‘з§°вҖқжқҘиЎЁиҫҫеӨұиҗҪгҖҒжҖЁж°”жҲ–жҲҸи°‘гҖӮдҫӢеҰӮпјҢжў…иҘҝиў«з§°дёәвҖңжў…еӣ§вҖқпјҢжңҖеҲқдҫҝжҳҜеӣ е…¶еңЁйҳҝж №е»·еӣҪ家йҳҹеұЎеұЎеӨұеҲ©зҡ„иЎЁзҺ°дёҺеңЁе·ҙиҗЁзҡ„иҫүз…ҢеҪўжҲҗејәзғҲеҸҚе·®пјҢиҝҷз§Қз§°е‘јжүҝиҪҪдәҶзҗғиҝ·зҡ„зҲұжҒЁдәӨз»ҮдёҺеҝғзҗҶиЎҘеҒҝгҖӮ

й»‘з§°еҗҢж—¶д№ҹжҳҜдёҖз§ҚвҖңзҫӨдҪ“и®ӨеҗҢвҖқзҡ„ж Үеҝ—гҖӮж”ҜжҢҒжҹҗдҪҚзҗғжҳҹжҲ–зҗғйҳҹзҡ„зҫӨдҪ“еёёеёёйҖҡиҝҮеҲӣйҖ гҖҒдҪҝз”Ёзү№е®ҡз»°еҸ·жқҘеҢәйҡ”вҖңиҮӘе·ұдәәвҖқе’ҢвҖңд»–дәәвҖқгҖӮCзҪ—зҡ„вҖңжҖ»иЈҒвҖқвҖңCзҪ—еҗ№вҖқвҖңCзҪ—й»‘вҖқзӯүдёҚеҗҢиҜӯеўғдёӢзҡ„з§°е‘јпјҢеҲҶеҲ«д»ЈиЎЁзқҖеҙҮжӢңгҖҒи®ҪеҲәдёҺеҜ№з«Ӣзҡ„жғ…ж„ҹз«ӢеңәгҖӮиҜӯиЁҖзҡ„дҪҝз”ЁеңЁиҝҷйҮҢдёҚеҸӘжҳҜиЎЁиҫҫпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚзӨҫзҫӨиә«д»Ҫзҡ„иұЎеҫҒпјҢжҳҜзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёӯзҡ„йҡҗеҪўеҫҪз« гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢй»‘з§°еңЁзҗғиҝ·д№Ӣй—ҙеҫҖеҫҖеёҰжңүвҖңеЁұд№җеҢ–вҖқзҡ„еҝғзҗҶиЎҘеҒҝж•Ҳеә”гҖӮйқўеҜ№и¶ізҗғжҜ”иөӣзҡ„дёҚеҸҜжҺ§жҖ§дёҺжғ…ж„ҹжіўеҠЁпјҢзҗғиҝ·йҖҡиҝҮи®ҪеҲәгҖҒи°ғдҫғжқҘзј“еҶІеӨұиҗҪж„ҹе’Ңз„Ұиҷ‘ж„ҹгҖӮй»‘з§°еңЁжӯӨж„Ҹд№үдёҠпјҢж—ўжҳҜжғ…з»ӘеҮәеҸЈпјҢд№ҹжҳҜеҝғзҗҶе№іиЎЎзҡ„жңәеҲ¶пјҢеҸҚжҳ еҮәи¶ізҗғж–ҮеҢ–дёӯйӮЈз§Қж—ўзғӯзғҲеҸҲи„Ҷејұзҡ„жғ…ж„ҹз”ҹжҖҒгҖӮ

2гҖҒеӘ’д»ӢдёҺзҪ‘з»ңдј ж’ӯпјҡй»‘з§°зҡ„жү©ж•ЈжңәеҲ¶

еңЁж•°еӯ—еҢ–ж—¶д»ЈпјҢй»‘з§°зҡ„дј ж’ӯзҰ»дёҚејҖзҪ‘з»ңж–ҮеҢ–зҡ„еҠ©жҺЁгҖӮзӨҫдәӨеӘ’дҪ“е№іеҸ°гҖҒзҗғиҝ·и®әеқӣгҖҒзҹӯи§Ҷйў‘иҜ„и®әеҢәжҲҗдёәвҖңй»‘з§°вҖқеҸ‘й…өзҡ„жё©еәҠгҖӮеҺҹжң¬еҸӘеңЁе°‘ж•°еңҲеұӮдј ж’ӯзҡ„з§°еҸ·пјҢеңЁз»ҸиҝҮзҪ‘з»ңзҡ„дәҢж¬ЎеҲӣдҪңдёҺз—…жҜ’ејҸдј ж’ӯеҗҺпјҢиҝ…йҖҹжј”еҸҳдёәе…Ёж°‘иҜқиҜӯзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮдҫӢеҰӮвҖңе§ҶжҖ»вҖқвҖңе“Ҳе…°е‘ҶвҖқзӯүз§°е‘јпјҢеҫҖеҫҖз”ұдёҖеј иЎЁжғ…еҢ…гҖҒдёҖж®өи§ЈиҜҙжҲ–дёҖеңәе…ій”®еӨұиҜҜеј•еҸ‘пјҢ继иҖҢиў«ж— ж•°з”ЁжҲ·жЁЎд»ҝгҖҒеҶҚеҲӣгҖӮ

еӘ’дҪ“зҡ„жёІжҹ“д№ҹеңЁиҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯжү®жј”зқҖйҮҚиҰҒи§’иүІгҖӮдј з»ҹдҪ“иӮІеӘ’дҪ“еҮәдәҺеҗёеј•жөҒйҮҸзҡ„иҖғйҮҸпјҢеҫҖеҫҖдјҡйҮҮз”ЁеӨёеј зҡ„ж ҮйўҳжҲ–и°ғдҫғејҸжҠҘйҒ“жқҘејәеҢ–зҗғжҳҹеҪўиұЎзҡ„еҸҚе·®гҖӮиҖҢзҪ‘з»ңиҮӘеӘ’дҪ“еҲҷиҝӣдёҖжӯҘж”ҫеӨ§дәҶиҝҷз§ҚжҲҸи°‘жҖ§иЎЁиҫҫпјҢе°Ҷй»‘з§°дёҺеЁұд№җгҖҒж®өеӯҗгҖҒжөҒиЎҢжў—зӣёз»“еҗҲпјҢдҪҝеҫ—вҖңй»‘з§°вҖқжҲҗдёәдёҖз§Қз¬ҰеҸ·ж¶Ҳиҙ№зҡ„дә§зү©гҖӮз”ұжӯӨпјҢй»‘з§°зҡ„дј ж’ӯе·ІдёҚд»…д»…жҳҜиҜӯиЁҖзҺ°иұЎпјҢжӣҙжҳҜдёҖеңәеӘ’д»Ӣй©ұеҠЁдёӢзҡ„ж–ҮеҢ–дәӢ件гҖӮ

еҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢй»‘з§°зҡ„дј ж’ӯеҫҖеҫҖе…·жңүвҖңжғ…з»Әе…ұйёЈвҖқж•Ҳеә”гҖӮзҗғиҝ·йҖҡиҝҮзӮ№иөһгҖҒиҪ¬еҸ‘гҖҒиҜ„и®әзӯүдә’еҠЁиЎҢдёәпјҢдҪҝеҫ—жҹҗдёҖз§°еҸ·зҡ„еҪұе“ҚеҠӣжҢҮж•°зә§еўһй•ҝгҖӮиҝҷз§ҚвҖңе…ұеҲӣејҸеҸӮдёҺвҖқејәеҢ–дәҶзҗғиҝ·д№Ӣй—ҙзҡ„еҪ’еұһж„ҹпјҢд№ҹи®©й»‘з§°д»ҺдёӘдәәеҲӣж„ҸеҸҳжҲҗйӣҶдҪ“ж–ҮеҢ–гҖӮе®ғзҡ„жөҒиЎҢпјҢдҪ“зҺ°дәҶзҪ‘з»ңж—¶д»ЈдҪ“иӮІиҜқиҜӯжқғд»ҺеӘ’дҪ“жңәжһ„еҗ‘еӨ§дј—зҡ„иҝҒ移гҖӮ

3гҖҒж–ҮеҢ–й•ңеғҸдёҺзӨҫдјҡжҠ•е°„пјҡй»‘з§°иғҢеҗҺзҡ„д»·еҖји§Ӯ

й»‘з§°д№ӢжүҖд»Ҙеј•еҸ‘е№ҝжіӣе…іжіЁпјҢиҝҳеӣ дёәе®ғжҠҳе°„еҮәзӨҫдјҡж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеұӮеҝғзҗҶгҖӮжҜҸдёҖдёӘз»°еҸ·зҡ„иғҢеҗҺпјҢеҫҖеҫҖйҡҗеҗ«зқҖеӨ§дј—еҜ№жҲҗеҠҹгҖҒеӨұиҙҘгҖҒдёӘжҖ§гҖҒе‘Ҫиҝҗзӯүе‘Ҫйўҳзҡ„йӣҶдҪ“жҖҒеәҰгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеҶ…马尔被称дёәвҖңеҶ…е°‘вҖқвҖңи·іж°ҙзҺӢвҖқпјҢдёҚд»…еҸҚжҳ зҗғиҝ·еҜ№е…¶иЎЁжј”жҖ§еҠЁдҪңзҡ„дёҚж»ЎпјҢд№ҹеҸҚжҳ еҮәзӨҫдјҡеҜ№вҖңзңҹиҜҡвҖқвҖңеҠӘеҠӣвҖқзҡ„д»·еҖји®ӨеҗҢеңЁдҪ“иӮІйўҶеҹҹзҡ„жҠ•е°„гҖӮй»‘з§°жҲҗдёәдәә们йҮҚж–°з•Ңе®ҡдҪ•дёәвҖңзңҹе®һвҖқвҖңеқҡйҹ§вҖқзҡ„иҜқиҜӯе·Ҙе…·гҖӮ

еҗҢж—¶пјҢй»‘з§°д№ҹжҸӯзӨәдәҶдҪ“иӮІж–ҮеҢ–дёӯзҡ„вҖңиӢұйӣ„дёҺеҸҚиӢұйӣ„вҖқз»“жһ„гҖӮеңЁдёҖдёӘ讲究вҖңе®ҢзҫҺеҸҷдәӢвҖқзҡ„дҪ“иӮІиҜӯеўғдёӯпјҢйӮЈдәӣжңүзјәйҷ·гҖҒжңүдәүи®®зҡ„зҗғжҳҹеҫҖеҫҖжӣҙе®№жҳ“иў«вҖңй»‘еҢ–вҖқгҖӮе·ҙжҙӣзү№еҲ©зҡ„вҖңе·ҙзҘһвҖқдҪ°еҜҢеҪ©з§°еҸ·пјҢд»ҺеҙҮжӢңеҲ°и®ҪеҲәзҡ„иҪ¬еҸҳпјҢжҒ°жҒ°дҪ“зҺ°дәҶе…¬дј—еңЁйқўеҜ№вҖңжЎҖйӘңдёҚй©Ҝзҡ„еӨ©жүҚвҖқж—¶зҡ„еӨҚжқӮеҝғзҗҶгҖӮй»‘з§°еңЁжӯӨдёҚд»…жҳҜжү№иҜ„пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қж–ҮеҢ–дёҠзҡ„и§’иүІеҶҚйҖ пјҢиөӢдәҲзҗғжҳҹжҹҗз§ҚеҸҚеҸӣзҡ„иұЎеҫҒж„Ҹд№үгҖӮ

жӣҙиҝӣдёҖжӯҘпјҢй»‘з§°дҪ“зҺ°дәҶиҜӯиЁҖеңЁзӨҫдјҡжү№еҲӨдёӯзҡ„жҪңеңЁеҠҹиғҪгҖӮйҖҡиҝҮи®ҪеҲәдёҺеӨёеј пјҢзҗғиҝ·еңЁж— ж„ҸиҜҶдёӯеҸӮдёҺдәҶдёҖз§ҚвҖңжқғеҠӣзҡ„еҶҚе№іиЎЎвҖқгҖӮ他们用е№Ҫй»ҳеүҠејұжҳҺжҳҹзҡ„зҘһиҜқе…үзҺҜпјҢдҪҝеҒ¶еғҸйҮҚж–°еӣһеҪ’вҖңеҮЎдәәвҖқзҡ„дҪҚзҪ®гҖӮиҝҷз§Қж–ҮеҢ–жңәеҲ¶пјҢж—ўжҳҜеҜ№жқғеЁҒзҡ„и°ғдҫғпјҢд№ҹжҳҜеӨ§дј—еңЁдҪ“иӮІеҸҷдәӢдёӯдәүеӨәиҜқиҜӯдё»еҜјжқғзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮ

4гҖҒзҗғжҳҹеҪўиұЎдёҺиҮӘжҲ‘йҮҚеЎ‘пјҡд»Һиў«й»‘еҲ°еҸҚиҪ¬

йқўеҜ№й»‘з§°пјҢзҗғжҳҹзҡ„жҖҒеәҰдёҺеә”еҜ№ж–№ејҸеҫҖеҫҖеҶіе®ҡдәҶиҝҷдёҖз§°еҸ·зҡ„е‘ҪиҝҗгҖӮжңүдәәйҖүжӢ©жҠ—жӢ’дёҺжҫ„жё…пјҢд№ҹжңүдәәе·§еҰҷеҢ–и§ЈпјҢз”ҡиҮіе°Ҷй»‘з§°иҪ¬еҢ–дёәдёӘдәәе“ҒзүҢзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮдҫӢеҰӮпјҢCзҪ—йқўеҜ№еӨ–з•ҢвҖңиҮӘжҒӢвҖқвҖңиЈ…и…”вҖқзҡ„иҙЁз–‘пјҢ并жңӘйҒҝи®іпјҢеҸҚиҖҢд»ҘвҖңиҮӘеҫӢвҖқвҖңиҮӘдҝЎвҖқзҡ„еҪўиұЎејәеҢ–вҖңжҖ»иЈҒвҖқдәәи®ҫпјҢе°Ҷй»‘з§°еҸҚиҪ¬дёәж Үеҝ—жҖ§з¬ҰеҸ·гҖӮиҝҷз§ҚвҖңеҸҚеҗ‘и®ӨйўҶвҖқзӯ–з•ҘпјҢдҪҝй»‘з§°еӨұеҺ»дәҶж”»еҮ»жҖ§пјҢеҸҚиҖҢжҲҗдёәжөҒйҮҸиө„жәҗгҖӮ

иҝҳжңүдёҖдәӣзҗғжҳҹйҖҡиҝҮе№Ҫй»ҳе’ҢиҮӘеҳІжқҘж¶Ҳи§ЈиҙҹйқўеҚ°иұЎгҖӮдјҠеёғжӢүеёҢиҺ«з»ҙеҘҮиҮӘз§°вҖңдёҠеёқвҖқпјҢжң¬жҳҜдёҖз§ҚиҮӘжҲ‘зҘһеҢ–зҡ„еӨёеј иЎЁиҫҫпјҢеҚҙеӣ е…¶дәәж јйӯ…еҠӣдёҺиҮӘеҳІе№Ҫй»ҳиҖҢиў«зҗғиҝ·жҺҘеҸ—гҖӮиҝҷз§Қдә’еҠЁиҜҙжҳҺпјҢ黑称并йқһдёҚеҸҜйҖҶзҡ„иҙҹйқўж ҮзӯҫпјҢиҖҢжҳҜеҸҜиў«йҮҚж–°е®ҡд№үзҡ„з¬ҰеҸ·иө„дә§гҖӮзҗғжҳҹйҖҡиҝҮйҮҚж–°жҺҢжҸЎеҸҷдәӢжқғпјҢе®һзҺ°еҪўиұЎзҡ„йҮҚеЎ‘дёҺж–ҮеҢ–еҸҚиҪ¬гҖӮ

еҪ“然пјҢд№ҹжңүйғЁеҲҶзҗғжҳҹеӣ ж— жі•жүҝеҸ—иҲҶи®әеҺӢеҠӣиҖҢйҷ·е…Ҙеӣ°еўғгҖӮиҝҮеәҰзҡ„зҪ‘з»ңвҖңй»‘з§°вҖқеҸҜиғҪжј”еҸҳдёәзҪ‘з»ңжҡҙеҠӣпјҢеҜ№зҗғе‘ҳеҝғзҗҶйҖ жҲҗй•ҝжңҹеҪұе“ҚгҖӮи¶ізҗғдё–з•Ң并йқһжҖ»жҳҜиҪ»жқҫзҡ„жҲҸи°‘еңәпјҢиҜӯиЁҖзҡ„й”ӢиҠ’еңЁжҹҗдәӣж—¶еҲ»дјҡеҲәз—ӣзңҹе®һзҡ„дёӘдҪ“гҖӮеӣ жӯӨпјҢеҰӮдҪ•еңЁжү№иҜ„дёҺе°ҠйҮҚд№Ӣй—ҙжүҫеҲ°е№іиЎЎпјҢжҳҜзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–жҲҗзҶҹзҡ„йҮҚиҰҒж Үеҝ—гҖӮй»‘з§°зҺ°иұЎзҡ„еӯҳеңЁпјҢжҸҗйҶ’жҲ‘们既иҰҒзҗҶи§Је…¶еЁұд№җжҖ§пјҢд№ҹйңҖиӯҰжғ•е…¶жҪңеңЁзҡ„дјӨе®іжҖ§гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢи¶ізҗғзҗғжҳҹй»‘з§°зҡ„еҮәзҺ°дёҺжөҒиЎҢпјҢз»қйқһеҒ¶з„¶зҡ„зҪ‘з»ңзҺ°иұЎпјҢиҖҢжҳҜзҺ°д»ЈдҪ“иӮІж–ҮеҢ–гҖҒеӘ’д»ӢйҖ»иҫ‘дёҺеӨ§дј—еҝғзҗҶдәӨз»Үзҡ„дә§зү©гҖӮе®ғж—ўжүҝиҪҪдәҶзҗғиҝ·зҡ„жғ…з»ӘпјҢд№ҹжҳ з…§еҮәзӨҫдјҡеҜ№жҲҗеҠҹгҖҒеӨұиҙҘдёҺдәәжҖ§зҡ„еӨҚжқӮзҗҶи§ЈгҖӮд»ҺиҜӯиЁҖеӯҰи§’еәҰзңӢпјҢй»‘з§°жҳҜдёҖз§ҚвҖңеҶҚиҜӯд№үеҢ–вҖқзҡ„иҝҮзЁӢпјҢдҪҝдҪ“иӮІиҜқиҜӯеңЁи¶Је‘іеҢ–дёҺжү№еҲӨжҖ§д№Ӣй—ҙж‘ҶиҚЎгҖӮе®ғи®©и¶ізҗғи¶…и¶Ҡз«һжҠҖжң¬иә«пјҢжҲҗдёәдёҖеңәе…ідәҺиә«д»ҪгҖҒжғ…ж„ҹдёҺж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үзҡ„йӣҶдҪ“иЎЁжј”гҖӮ

然иҖҢпјҢжҲ‘们д№ҹеә”зңӢеҲ°пјҢй»‘з§°зҡ„еҠӣйҮҸжҳҜеҸҢеҲғеү‘гҖӮе®ғж—ўиғҪжҺЁеҠЁж–ҮеҢ–еҲӣж–°пјҢд№ҹеҸҜиғҪдјӨе®ідёӘдҪ“гҖҒж’•иЈӮзҫӨдҪ“гҖӮзҗҶи§Јй»‘з§°иғҢеҗҺзҡ„еҝғзҗҶдёҺж–ҮеҢ–йҖ»иҫ‘пјҢжңүеҠ©дәҺжҲ‘们еңЁжү№иҜ„дёҺе°ҠйҮҚд№Ӣй—ҙеҸ–еҫ—е№іиЎЎпјҢи®©и¶ізҗғеӣһеҪ’е…¶жң¬иҙЁзҡ„жҝҖжғ…дёҺжё©еәҰгҖӮзңҹжӯЈжҲҗзҶҹзҡ„зҗғиҝ·ж–ҮеҢ–пјҢдёҚеә”д»ҘвҖңй»‘вҖқдёәд№җпјҢиҖҢеә”еңЁзҗҶжҖ§дёҺеҢ…е®№дёӯж¬ЈиөҸжҜҸдёҖдҪҚзҗғе‘ҳзҡ„зӢ¬зү№е…үиҠ’гҖӮиҝҷпјҢжүҚжҳҜи¶ізҗғд№ӢзҫҺзҡ„ж·ұеұӮ延伸гҖӮ